Les importants désagréments causés par la cavitation sont mis en évidence après la première guerre mondiale lorsque les paquebots traversent l’Atlantique à vitesse maximale dans le but d’obtenir le record de traversée la plus rapide. Nous allons donc étudier les conséquences néfastes produites par ce phénomène.

Le bruit

En premier lieu, nous aborderons le problème causé par le bruit lors de la cavitation. Cette manifestation survient avant même que le phénomène ne soit visible à l’œil. Le bruit s’amplifie de 30 à 50 dB, au départ du processus, jusqu’à atteindre, des niveaux sonores élevés au-delà de 100 dB. Sachant que le son devient dangereux pour l’oreille de l’homme à partir de 85 dB, le son émis constitue alors un risque d’altération de l’ouïe. Il est aussi un inconvénient majeur lors de l’utilisation d’émetteurs sonars. En effet, les ondes produites par ceux-ci, créent de la cavitation entraînant l’apparition de bulles. Celles-ci s’accompagnent de la création d’un “mur de bulles” brouillant les ondes du sonar. Le bruit ainsi produit, amplifie le brouillage des ondes rendant inopérant le sonar. A ce jour, il n’existe pas encore de moyen pour éviter l’apparition de ce problème, si ce n’est l’arrêt total du phénomène.

Altération des performances

Le deuxième inconvénient est l’altération des performances. Il constitue un réel problème, notamment pour les machines hydrauliques comme les turbines ou les hélices des bateaux. La fabrication de ces dernières se fait en tenant compte de la baisse de rendement possible dû au développement de cavitation. Pour se protéger de ces effets, il existe les normes CEI (Commission Electrotechnique Internationale), imposant aux entreprises des mesures de contrôle du phénomène, afin de développer une méthode de prédiction à l’apparition de celui-ci.

Érosion

La difficulté la plus importante que l’on rencontre avec la cavitation est l’érosion. En effet, comme expliqué précédemment, la cavitation se manifeste, en partie, par l’implosion de bulles. A titre d’exemple, nous allons revenir sur l’hélice des bateaux et étudier leur endommagement par cavitation. Cette manifestation est redoutée par tous les navigateurs. Les hélices de navires sont normalement constituées de petites irrégularités qui se traduisent par des micro-crevasses sur leurs surfaces. Lorsque la cavitation se manifeste, les bulles implosent au niveau de ces micro-crevasses et les agrandissent, ce qui amène l’apparition de véritables orifices de plusieurs dizaines de centimètres dans l’hélice causant ainsi sa destruction. Le deuxième exemple est celui de l’usure des moteurs, aussi expliquée par ce processus. Dans ce cas, il s’agit de l’huile du moteur fortement aérée ou du liquide de refroidissement porté à haute température et contenant des poches de vapeur qui reproduisent le phénomène décrit précédemment. Depuis quelques années, les travaux scientifiques ont démontrés l’implication de la cavitation dans le phénomène d’érosion côtière. Dans l’intérieur des vagues, des poches de vapeur se forment. Ensuite, la vague s’infiltre dans les fissures de la roche. Les poches de vapeur sont alors compressées dans la roche. Cela crée une augmentation de pression induisant ainsi le phénomène de cavitation. L’implosion des bulles de cavitation vient alors agrandir les fissures, responsable d’une partie de l’érosion côtière.

Dans la vie marine

La cavitation a aussi une influence importante sur la faune marine. En référence au phénomène de cavitation produit sur les propulseurs à rotation rapide des bateaux, les bulles peuvent aussi se former sur les queues et nageoires des animaux aquatiques. Ces effets sont particulièrement retrouvés lorsque les animaux marins sont près de la surface de l'océan, où la pression de l'eau est plus faible et où la cavitation a le plus de probabilité à se produire. Pour les animaux marins puissants comme les dauphins et le thon, la cavitation peut prendre un caractère dangereux. Pour les dauphins, elle limite leur vitesse maximale de nage malgré leur potentiel de vitesse car l’implosion des bulles de cavitation sur leur queue est très douloureuse. Pour les thons, la cavitation ralentit également leur vitesse de déplacement. Ceci n’est pas lié au phénomène douloureux car leurs nageoires sont osseuses, sans terminaisons nerveuses. Le ralentissement s’explique par le fait que les bulles de cavitation créent un film de vapeur autour de leurs nageoires freinant leur vitesse. Toutefois, certaines lésions trouvées sur les thons sont compatibles avec les dégâts créés par de la cavitation. Cependant, la cavitation n'est pas toujours une limite pour la vie océanique, certains animaux ont trouvé des façons de l'utiliser à leur avantage pour chasser leurs proies. Les crevettes utilisent, par exemple, une griffe spéciale pour créer de la cavitation afin de tuer les petits poissons. D’autres espèces de crevette l'utilisent également aussi pour neutraliser les crustacés.

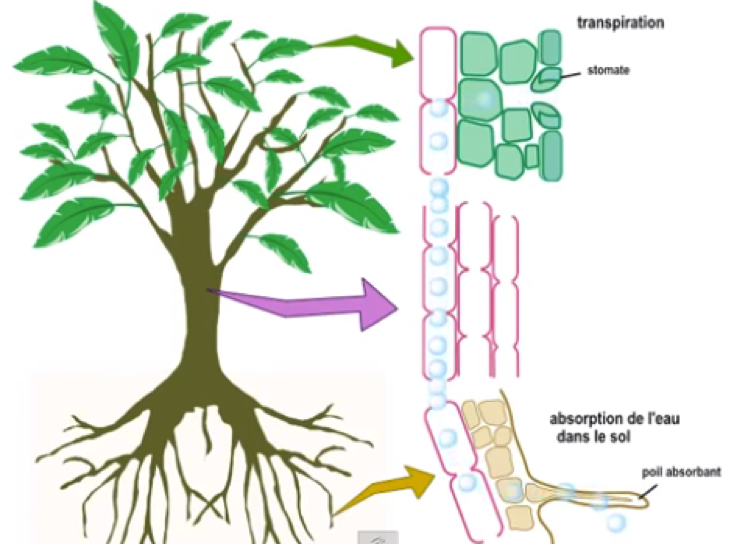

Avec les plantes vasculaires

La cavitation peut également générer des problèmes sur les plantes, dites “vasculaires”. Ce sont des plantes dépolluantes, c’est-à-dire, qu’elles absorbent, par leur feuillage, les polluants de l’air et s’en servent comme nutriment. Celles-ci sont pourvues de vaisseaux par lesquels circule l'eau puisée au niveau de leurs racines. Tout d’abord, pour comprendre, il nous faut expliquer le fonctionnement de ces plantes. Premièrement, il se produit, au niveau des feuilles, un phénomène de transpiration. Celle-ci est rejetée par les stomates des feuilles. Les molécules ainsi libérées induisent une baisse de pression. S’ensuit la remontée de molécules d’eau provenant des racines de la plante afin de l’hydrater. Le parcours suit une colonne d’eau, appelée xylème. A l’intérieur de cette colonne, se forme le phénomène de cavitation. Cela rompt le xylème empêchant la circulation d’H2O dans la plante venant l’appauvrir jusqu’à ce que la survie de celle-ci soit menacée. A titre d’exemple, on peut citer, les plantes à feuilles caduques qui perdent en partie leurs feuilles par ce processus lorsque les températures diminuent. Dans certains arbres, le son de la cavitation est clairement audible, particulièrement en été, quand le taux d'évapotranspiration (transpiration de la plante) est le plus haut. Il peut être utilisé pour déterminer le taux de cavitation.